PICK UP!

育児 -> 生後0~12ヶ月 -> 生後7ヶ月

育児 -> 生後0~12ヶ月 -> 生後7ヶ月

生後7ヶ月|【医師監修】赤ちゃんの成長とママの身体の状態

生後7ヶ月頃になると、新生児の頃と比べて赤ちゃんはとても成長しています。特に運動能力が発達。数ヶ月前まで動かなかった赤ちゃんが、この頃にはずりばいやハイハイで動き回ることも多いでしょう。この記事では、生後7ヶ月頃の赤ちゃんの状態と生活スケジュールの例、ママの身体の状態について解説します。

目次

生後7ヶ月の赤ちゃんの身長・体重・発達

生後7ヶ月頃の赤ちゃんの身長・体重の目安は以下の通りです。

| 身長 | 体重 | |

| 男の子 | 65.0cm〜73.6cm | 6730〜9870g |

| 女の子 | 63.1cm〜71.9cm | 6320〜9370g |

生後7ヶ月の赤ちゃんの運動能力

生後7ヶ月頃の赤ちゃんはどんどん成長しています。

■指でものをつまめるようになる

これまで握ることしかできなかった手の動きに、変化が見られます。親指と他の4本の指を使って、ものをつまめるようになり、より細かい作業ができるようになるのです。

小さなものをつまめるようになり、左右で違う手の動きもできるように。新聞紙などの紙をつまんでビリビリと破る遊びもでき、とても器用に遊びます。

■ずりばいからハイハイへ

自分の体をしっかり安定して支えられるようになると、赤ちゃんの視界はどんどん広がっていきます。また体を支えずに座れるため、両手があきます。すると手を伸ばしておもちゃを取ろうとしたり、両手におもちゃなどを持って遊べるようにもなります。

座っている場所から届かない、遠いところにあるものが欲しいと思うと、ずりばいを始める赤ちゃんもいます。「あれは何かな?気になるな?」と興味・関心が広がることが、動く原動力になるのです。

ずりばいは床にお腹をつけ、腕の力だけで体を引きずって動くことを言います。ものを取りたいと思って伸ばした手に体重をかけて、反対の手を伸ばすことから始まります。

ハイハイができるようになっても、ずりばいで動く赤ちゃんも多いです。ハイハイができないことで焦る必要はありませんよ。ハイハイしないと届かない場所におもちゃを置いて、練習してみるなど、遊びとして取り入れてみてもいいでしょう。

生後7ヶ月の赤ちゃんの体の発達

生後7ヶ月頃になると、下の歯が2本生え始める赤ちゃんが多くなります。生えたばかりの歯は虫歯になりやすいので、しっかりケアするよう注意してください。

■乳歯は虫歯になりやすい

乳歯とは、永久歯に生え変わるまでの数年間だけです。しかし乳歯が虫歯になると、口腔内に虫歯の原因菌が増えて、将来永久歯が虫歯になるリスクが高くなります。また乳歯は永久歯に比べてエナメル質が弱く、虫歯になりやすい状態です。

将来の健康のためにも、最初のケアが肝心です。虫歯にならないようしっかり健康な歯を守りましょう。

■最初から歯ブラシに慣れよう

生後7ヶ月頃は、まだ下の歯が2本生えている程度。歯ブラシを使わず、ガーゼでしっかり拭き取るだけで問題ありません。しかしガーゼに慣れてしまうと、歯ブラシを嫌がることも多くなります。そのため最初から今後のことも見据えて、慣れるために歯ブラシを使うことをおすすめします。歯ブラシだと、ガーゼでは取れない歯の間の汚れも落とすことができます。

最初は1日1回、機嫌のいい時に仕上げみがきをして、歯磨きに慣れていきましょう。徐々に慣れてきたら、1日2回程度に増やすといいでしょう。

生後7ヶ月の赤ちゃんの心の発達

生後7ヶ月には少しずつ自我が芽生え始め、自分の要求が伝わらないと大泣きしたり、うそ泣きしたりする赤ちゃんもいます。この時期から徐々に、赤ちゃんの個性が出始めます。

関連ページ

✔赤ちゃんがハイハイするのはいつから?しない原因や練習方法【医師監修】

✔赤ちゃんのつかまり立ちはいつ頃から?【医師】おもちゃで練習する方法

生後7ヶ月ごろの人見知りや夜泣き

早い子はもう少し前から始まりますが、多くの場合は生後7ヶ月ごろの時期に、人見知りや夜泣きが始まります。

人見知りをする赤ちゃんも

生後7ヶ月には、人見知りをする赤ちゃんが増えます。ママ・パパなど親しい人にはニコニコ笑顔を見せてくれますが、知らない人の前では不安顔になったり、泣き出すこともあります。

人見知りは成長過程の一つなので、気にしすぎる必要はありません。また、全く人見知りをしない赤ちゃんもいます。個人差があるので、人見知りをしなくても問題ありません。

夜泣きが始まる赤ちゃんも

生後7ヶ月になると、夜泣きが始まる赤ちゃんもいます。夜泣きとは、赤ちゃんの体内時計が25時間で、実際の時間とのズレから起こるとも言われています。

できる対策は以下のようなものがあります。

・日中に日光を浴びる

・夜20時頃までに布団に入り、寝られるようにする

・ママもパパも早寝早起きにして、生活リズムを整える

できることから対策していきましょう。夜泣きが始まると、ママ・パパも体力的にも精神的にもしんどくなってしまいます。ある程度は泣いてもいいので、2人で交替しながらあやすようにしましょう。

関連ページ

✔【夜泣き対策】絶対にやってはいけない3つ!医師おすすめの対処法

おすすめ情報

生後7ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間

生後7ヶ月頃になると、日中は起きていて夜にまとまって寝ることが多いです。ただし夜泣きをする赤ちゃんもいるので、睡眠が細切れになる場合があります。基本的にはこれまでと同じ20時頃までに布団に入り、寝る準備をしましょう。

赤ちゃんにとって大切な成長ホルモンが出るのは、22時〜2時の間と言われています。この時間にしっかり眠っていると、筋肉を増やし骨を伸ばす働きのある、成長ホルモンが分泌されます。最低でも1日9時間半程度は、睡眠がとれるようにしましょう。

反対に睡眠時間が短くなるとイライラしたり、あまり注意力や集中力がないなどの特徴がみられます。いわゆる「キレやすい子」の特徴です。赤ちゃんの時からしっかり眠ることは、今後の成長過程においてとても大切。睡眠をしっかりとれるようリズムを整えましょう。

生後7ヶ月の赤ちゃんのミルク・授乳・離乳食

生後7ヶ月頃になると、1日2回の離乳食のリズムができてきます。そのためミルクの量や授乳の回数は少なくなります。ミルクはおおよそ200ml〜220mlを5回程度、授乳は1日に5〜6回程度に減ります。

離乳食の進め方

1日2回の離乳食は、できるだけ同じぐらいの時間にあげるように心がけましょう。そうすることでお腹が空いて食べる、お腹が満たされる、というリズムができるようになります。

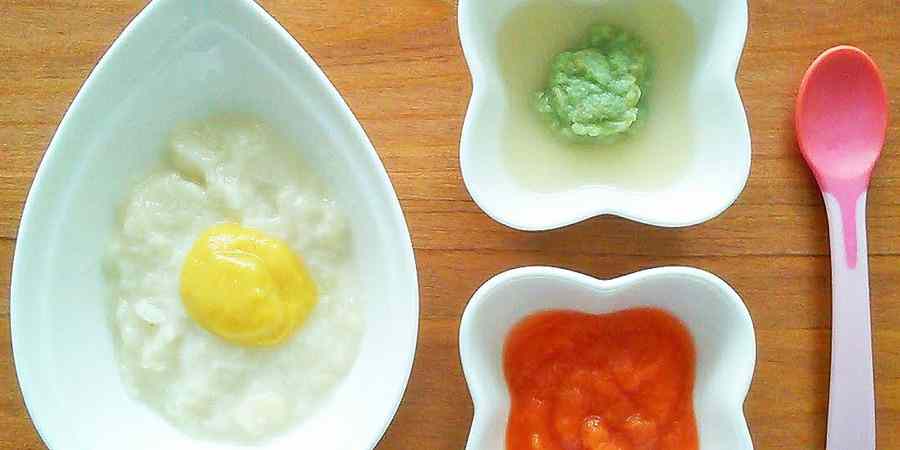

生後5〜6ヶ月頃から始まる離乳食にも慣れてきているので、次のステップに移りましょう。食事の形態をぽってりとした、舌ですりつぶせる程度の固さにしましょう。

■離乳食は舌ですりつぶせるぐらいの固さに

トロトロとした状態のものを上手にゴックンと飲み込めるようになったら、次は舌ですりつぶせる固さにしてOKです。豆腐ぐらいの固さを目安にしてください。たとえば主食の場合は、おじやのように少し米粒が残る程度にしましょう。

また素麺やうどんなどの麺類は、くたくたになるまでしっかりやわらかくしましょう。パンはミルクにひたして、やわらかく煮るなどしてください。

■食べられる食材が増える

タンパク質としては、ささみや赤身魚も食べられるようになります。魚や肉なら10〜15g程度、豆腐なら30〜40g程度、乳製品なら50〜70g程度が目安です。卵はアレルギー症状が出やすいため、かたゆでの黄身を食べて、問題なければ白身もあげるようにします。少量ずつ始めてください。

■少しなら味つけもOK

最初は素材の味を知ってもらうために、味つけはなしで食べていましたが、少しなら味つけもOKです。ただし全て薄味が基本です。昆布などでだしをとったり、少量の塩で味つけをしてもいいでしょう。素材そのもののうまみを味わってもらうことが大切です。

離乳食をあげるスピードに注意

生後7ヶ月ごろに特に気をつけて欲しいのが、ゆっくりと食べることです。ひとさじずつでも、ついたくさん食べてもらえると次々にあげてしまい、食べるスピードが速くなりがちです。

次々にあげてしまうと、丸飲みの習慣がつくこともあります。口に入れたものをしっかり飲み込んだことを確認してから、次のひとさじを口に運ぶように気をつけましょう。

また、赤ちゃんがうまく舌でつぶせているかを確認しましょう。かたくてうまくすりつぶせず、吐き出してしまう場合は、スプーンですりつぶしてからもう一度あげてください。赤ちゃんがしっかりと、もぐもぐしていることを確認しましょう。

そして大切なのが、食事の時間を楽しむことです。「美味しいね」「もぐもぐできた?」など話しかけながら、楽しく食事ができるといいですね。

生後7ヶ月の赤ちゃんの生活スケジュール

ここからは、生後7ヶ月頃の赤ちゃんの生活リズムの例をご紹介します。

| 7:00 | 起床・授乳 |

| 8:00 | お着替え・遊び・ママ朝食 |

| 9:00 | お散歩 |

| 10:00 | ねんね |

| 12:00 | 離乳食1回目・ママ昼食 |

| 13:00 | 遊び・お散歩 |

| 14:00 | 授乳 |

| 14:30 | ねんね |

| 16:00 | 遊び |

| 18:00 | 離乳食2回目・ママ夕食 |

| 19:00 | お風呂・遊び |

| 20:00 | 授乳・ねんね |

| 0:00 | 授乳・ねんね |

生後7ヶ月の赤ちゃんのお世話・遊び

生後7ヶ月頃になると赤ちゃんがよく動き回るので、洋服や部屋の環境も変えていきましょう。また手を使って遊ぶなど、遊びの幅も広がります。

洋服はかぶるタイプに

おすわりが安定してできるようになったら、頭からかぶせるタイプの洋服を、楽に着替えられるようになります。ハイハイやずりばいで動き回るので、重ね着は大人よりも1枚少なくするといいでしょう。そしてお腹あたりがめくれてはだけやすいので、ロンパースなどのお腹が出ない服にすると安心です。

誤飲や転倒に注意

ずりばいやハイハイであっという間に動き回るようになると、心配なのが転倒などの事故です。頭が重くバランスを崩しやすいので、段差にも注意しましょう。

そして、動き回って興味のあるものはなんでも口に運び、誤飲する危険性が高くなります。特にリビングは細かいものも多いので、赤ちゃんの手の届かないところに片付けましょう。

またキッチンは火や水、刃物などが多くあります。片付けておくことが一番ですが、ベビーゲートで赤ちゃんが入れないようにするなど対策がです。

手を使う遊びをしてみよう

生後7ヶ月頃になると、上手に手を使ってものをつまんだりできます。ものをつまめるような遊びもしていきましょう。この時期に多いのが、ティッシュを箱から出し続けてしまうことです。

ティッシュの空き箱に、ガーゼを数枚結びつけて箱にしまって、引っ張り出せるようにします。これを上手に引っ張り出せたら戻して、またできるようにしましょう。何度も繰り返すことで成長していきます。

産後7ヶ月のママの身体の状態

赤ちゃんのお世話に追われていると、ゆっくりトイレに行けず、便秘になるママもいます。また出産後にできた痔が原因にもなり、便秘になる方が多いです。

便秘の対策としてはまずしっかり水分を摂取し、食物繊維が豊富な食事をとることです。毎日の生活で少しずつ気をつけましょう。また一定の時間にトイレに行く習慣をつけることと、便意を感じたらすぐにトイレに行くことも大切です。赤ちゃんのお世話に追われて難しい場合もありますが、できるだけトイレの習慣をつけてください。

対策をしても便秘が改善しない、痔が悪化する場合は、薬で調整することも必要です。一度病院で相談してみてもいいでしょう。

《まとめ》

赤ちゃんが動き回って活動的になり、離乳食も進むなど、大きな変化をしていく時期です。育児書通りに進まないことも多いですし、赤ちゃんの個人差も大きいので、焦りすぎないようにしましょう。またどんどんコミュニケーションがとれるようになるので、毎日たくさんお話をしてあげましょう。

関連ページ

✔産後のセックスレス【医師による】原因&試してほしい4つの解消法

✔産後の生理再開はいつから?生理がこないのは大丈夫?【産科医】

✔赤ちゃんが奇声をあげる理由?月齢別の原因と対処法【医師監修】

1999年愛知医科大学卒業

その後大垣市民病院にて研修、勤務を経て安城更生病院へ赴任

2006年日本産婦人科学会産婦人科専門医取得

2008年やまだ産婦人科院長就任

イベント・セミナー

妊娠・出産について学べるイベントやセミナーを紹介

-

オンライン(録画配信) 無料

オンライン(録画配信) 無料